千萬存款莫名消失 官司5年后終有結果

家住昆明的鄭女士最近終于結束了一場歷經5年長跑的官司。2014年,她的銀行賬戶經過兩次非本人操作的交易后,1580萬元存款就莫名其妙不見了,其中1500萬元還被轉借他人。鄭女士因此將昆明一家村鎮(zhèn)銀行告上了法庭,然而令她沒有想到的是,這場官司直到2019年,才最終有了結果。

當事人鄭女士和被告人董某2006年就在昆明認識,兩人關系也比較好。2012年,昆明阿拉滬農商村鎮(zhèn)銀行開業(yè),董某擔任副行長。從事投融資行業(yè)的鄭女士因此把大量款項轉了過來,并且成為這個銀行的自然人股東和大客戶。

鄭女士丈夫 高先生:剛剛成立,說是要擴大業(yè)務額,我們作為它很小的一個自然人股東,就號召大家去存款,幫她完成任務。

昆明阿拉滬農商村鎮(zhèn)銀行剛開業(yè)時,只有柜臺辦理的存折業(yè)務,沒有銀行卡,也無法開通手機短信提醒業(yè)務。而從鄭女士的住處到銀行有二三十公里的路程,往返一趟需要耗費幾個小時。平時,鄭女士存取款業(yè)務辦理比較頻繁,這讓她感覺頗為不便。

鄭女士丈夫 高先生:這個銀行副行長(董某)當時主動說看我們跑得太辛苦了,她說你就干脆把存折我替你保管。

銀行經理幫忙打理事務 辦理業(yè)務前需核實確認

多年交情,董某一直幫鄭女士打理生活中的一些事務,也時常會在鄭女士授權下,用存在銀行的資金去購買一些物品。加之董某又是這家銀行的副行長,鄭女士因此把存折交給對方保管,并且把密碼也告知了對方。但雙方約定,辦理業(yè)務前銀行方需要向鄭女士進行核實確認。不過,很快發(fā)生的一件事情,令鄭女士不安起來。2014年3月底,鄭女士需要一筆大額資金,根據銀行規(guī)定,她提前一天提出用款申請。

鄭女士丈夫 高先生:正常的是今天申請,明天要用多少錢,銀行就會準備好。

賬戶上千萬存款被取款或轉賬 猝不及防

而在此過程中,鄭女士從董某處了解到,自己賬戶上共有1580萬元錢被取款或者轉賬。其中80萬元從銀行柜臺取款,1500萬元被轉賬到第三人張某勝賬戶。這個突然出現、并不相識的第三方,讓鄭女士一家有些猝不及防。

鄭女士丈夫 高先生:她(董某)就說這個錢給另一個人用于工程保證金了,就在那個時候她安排的見的面。

當時,董某提出讓鄭女士一方和這個第三方見面,鄭女士一方有所擔憂。

鄭女士丈夫 高先生:我是存錢存到銀行了,你既然說錢不見了,我見他干什么?我怕到時候說不清楚。

但是,這么一筆巨款為什么就轉到了不認識的人賬戶上?而且鑒于當時董某口頭承諾不會出問題。因此,在董某主持下,鄭女士一方和張某勝見了面。

鄭女士丈夫 高先生:見到這個江蘇人以后,他說這個錢,我?guī)臀乙粋€朋友還了銀行貸款了。

這次見面之后,鄭女士一方獲知,1500萬元錢轉賬到張某勝賬戶不久,就再次被轉到了另一人張某平的賬戶。

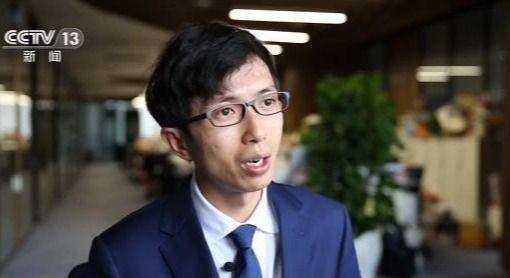

鄭女士委托律師 代晨:先從委托人的賬戶走到了張某勝的賬戶,但是張某勝在半個小時之內又把這筆錢轉給另外一個案外人叫做張某平,張某平又把這筆款項轉到了交通銀行去還他的一筆貸款。

就這樣,上千萬資金突然間沒了。

鄭女士丈夫 高先生:一直拖到2014年9月份,一分錢也沒有還。我們當時就覺得這個事情不能再等不能再拖了,所以我們當時向昆明市中級人民法院遞交的起訴書。

儲戶將銀行告上法庭 訴訟并不順利

2014年9月18日,鄭女士正式向昆明市中級人民法院提起訴訟。要求阿拉滬農商村鎮(zhèn)銀行返還自己的存款和相應利息,然而,這一次的訴訟并不順利。

鄭女士丈夫 高先生:先是銀行主動通過法官,法官通知到我們律師要調解,這是第一次。我這邊答復他目前可以調解,律師全權代表我去,結果對方就沒有動靜了。等到律師再去問法官,對方不是要調解嗎?那方又沒有動靜了,說要打這場官司,打這場官司意味著就不調解了。

阿拉滬銀行方態(tài)度的急劇變化,讓鄭女士一方感到不安,他們開始重新審視整個過程。張某勝隨后也被他們追加為被告人。

鄭女士丈夫 高先生:我起訴的人多一點,是不是我這個款項追回來的保證就多一層?這代表一部分律師的觀點。

這時,突發(fā)情況出現,張某勝失聯了。

鄭女士丈夫 高先生:這個信息是法院告訴我們的。我們起訴以后,法院不是要送傳票嗎,傳票送達不到。法院到他住的地方找過好多次,聯系不到,用我們現在的話說就是失聯了。

案件關鍵人員失聯,同時,鄭女士一方當時在手的證據只有一本存折,考慮到種種不利因素,鄭女士一方決定撤訴。

鄭女士丈夫 高先生:存折就是一個儲蓄合同,你就是跟銀行發(fā)生了儲蓄。你把錢存到他那兒了,沒有了,起訴(另外)那些人干嘛?所以當時基于法院給我們傳遞過來的信息,這個人傳票送達不到,已經失聯了,我們就撤訴,撤訴以后重新審視案件,重新請律師。

撤訴后案件迎來轉機 儲戶再次起訴

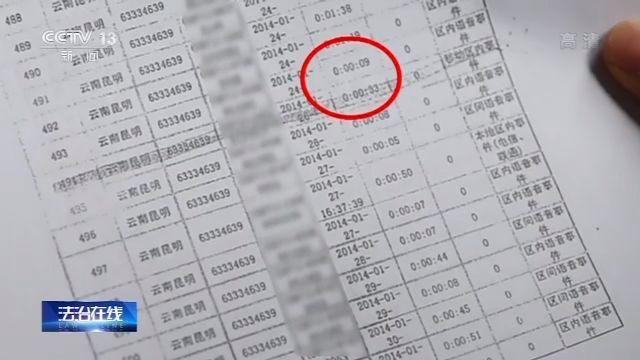

撤訴后不久,案件有了新的轉機,鄭女士從警方那里了解到,失聯的張某勝出現了。這讓鄭女士再次看到了希望。2015年6月24日,鄭女士以阿拉滬銀行違規(guī)操作,于2013年11月26日、2014年1月21日兩次發(fā)生非本人操作的取款、轉賬交易,導致其存款1580萬元丟失為由,向昆明市中級人民法院起訴:判令阿拉滬銀行返回存款1580萬元,并支付相應利息。同年10月28日,該案在昆明市中級人民法院第一次開庭審理。各方就兩筆款項劃轉是否經過當事人授權同意等核心問題展開法庭辯論。

兩筆取款匯兌交易 儲戶均完全不知情

庭審中,鄭女士的代理人提出,這兩筆取款、匯兌交易的憑證上并非儲戶本人的簽字。在儲戶完全不知情的情況下被莫名取走。而針對80萬元這筆交易,銀行方代理律師稱,經過核查,該款項轉到鄭女士的一名親屬名下。對此,儲戶鄭女士一方并不認可。另一筆1500萬元款項,銀行方代理律師則稱,銀行是按照儲戶指示,將這筆巨款轉入了第三人的賬戶中。這筆款項是儲戶鄭女士與第三人之間的借款糾紛,銀行只是經辦。

鄭女士丈夫 高先生:被告方認為我們是跟這個江蘇人(張某勝)是認識的,那么你們是一個借貸,我銀行是一個經辦,他認為這筆款項劃出去一定經過我們授權我們同意的。

銀行:儲戶與銀行存在委托關系 無返還責任

銀行方代理人稱,業(yè)務單上的簽字確實不是儲戶本人的。自鄭女士開戶以來,她與銀行之間存在事實上的長期委托關系,即鄭女士以電話或手機短信通知的方式,委托銀行代其辦理存現、取現和轉賬業(yè)務,銀行也建立了相應的風控制度并嚴格執(zhí)行。因此,銀行不存在返還責任。鄭女士代理律師則認為,鄭女士在轉賬之前,從不認識該筆款項轉入賬戶的主人張某勝,更沒有收取過利息。第三人張某勝代理人表示,該銀行副行長董某雖然將1500萬元轉到張某勝銀行卡中,但這筆款項的實際使用人為另外一名張姓男子。張某勝只起到介紹人的作用,與鄭女士沒有發(fā)生過任何借貸關系,也沒有發(fā)生過儲蓄關系,張某勝不應承擔還款義務。

昆明市中級人民法院一審認為:“2012年12月7日,鄭女士在阿拉滬銀行處開立儲蓄存款賬戶,阿拉滬銀行出具存折。2013年11月26日,該賬戶發(fā)生80萬元取現,阿拉滬銀行的《活期支取憑證》客戶簽名由阿拉滬銀行工作人員代簽。”這位工作人員便是鄭女士的朋友、阿拉滬銀行副行長董某。 法院一審查明,“2014年1月21日,該賬號發(fā)生1500萬元轉賬至第三人賬戶,阿拉滬銀行《往賬交易憑證》沒有鄭女士簽名;當日,該1500萬元自第三人賬戶轉入案外人張某平賬戶。”后來由于案外人沒有及時歸還1500萬,導致鄭女士的1580萬不翼而飛。

銀行不服法院一審判決 提起上訴

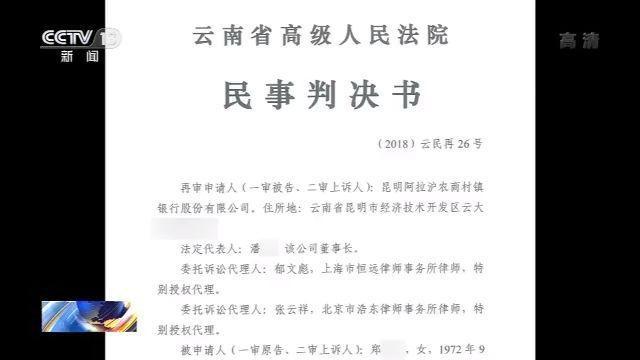

據此,一審判決阿拉滬銀行返還1580萬元存款并賠償相關利息等費用。宣判后,阿拉滬農商村鎮(zhèn)銀行不服,向云南省高級人民法院提起上訴。2017年7月,云南省高級人民法院進行裁定,認為二審查明的事實與一審查明的事實一致,二審判決:駁回上訴,維持原判。

鄭女士丈夫 高先生:二審最終的結果依然是我們勝訴,法院同時責令這個銀行還這個款項。在這個當中,我們覺得松了一口氣了,應該沒有什么問題了。結果沒想到,這個銀行向最高人民法院申請再審。

銀行不服二審判決 向最高法申請再審

阿拉滬銀行不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2017年11月24日作出《最高法民申4099號民事裁定》,并指令云南省高級人民法院再審本案。云南高院于2018年5月7日受理后另行組成合議庭,2018年6月13日公開開庭進行了審理。庭審過程中,阿拉滬銀行方出具了一份通話記錄,顯示款項轉出當天,和鄭女士有30秒鐘的通話時間,而這個通話就是銀行方和鄭女士確認1500萬元轉賬事項。

鄭女士委托律師 代晨:后來在我們再三追問下,說這個通話記錄是哪來的?他(對方)說是復制到電腦之后打印出來的,那么這個就不能夠排除他對記錄進行篡改的可能。

因為這一證據有明顯瑕疵,法院沒有采信。但銀行方又提供了當天的轉賬憑證,稱取得鄭女士同意后,董某當時還在憑證背面寫下了“已核”字樣。

經過西南政法大學司法鑒定中心鑒定,已核這兩個字是事后補填上去的。

鄭女士委托律師 代晨:我們得拿其他的證據去否定對方拿出來的一些偽證,這個是我覺得這個案子當中特別難的地方。

經過再審,云南高院指出:依據相關規(guī)定,代客戶保管存折,在銀行交易憑證上代客戶簽名,代客戶輸入密碼、柜員對明知是違規(guī)辦理的業(yè)務不抵制、不報告,客觀上形成銀行工作人員集體違反銀行業(yè)禁止性規(guī)定的行為。同時,阿拉滬銀行主張“概括性授權代辦的交易習慣”,既不符合阿拉滬銀行自己制定的“逐筆當場電話核實,逐筆記錄核實信息”的流程,也不符合最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋》第七條第一款交易習慣“不違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定的”前提條件,不能推定雙方形成“概括授權代辦的交易習慣”。

經法院審查 兩筆爭議款均未經授權轉出

判決書顯示,1500萬元是被阿拉滬銀行原副行長董某通過中間人,把錢借給了鄭某不認識的資金需求人,包括中間人鄭某也不認識。盡管董某的證言述稱“鄭某和他們認識”,但經云南高院審查,多為“孤證”、“缺乏其他任何書面憑證或證人證言與之相印證”,不能予以采信。

云南省高級人民法院審理認為:根據目前的證據,兩筆爭議款項阿拉滬銀行均未得到鄭某的授權而轉出,阿拉滬銀行稱“其提交的證據已經形成完整證據鏈足以證明得到鄭某授權”的理由不能成立。由于阿拉滬銀行提供的書證有的與證人證言的“完全不同”,有的不是原件,一審與再審提交的不一致,對于這樣證據的內容,云南高院在再審的過程中均“不予采信”,并判認銀行方面辯稱的鄭某和中間人存在借款關系的說法“不成立”。

記者獨家采訪關鍵人物 多個謎團被解開

在整個訴訟過程中,還涉及一個關鍵人物,就是接收1500萬轉賬的戶主張某勝。記者多方聯系,對張某勝進行了獨家采訪。

銀行方主張鄭女士與張某勝認識,雙方屬于借款關系,銀行只是辦理了相關手續(xù)。法庭上,銀行方出具了一份有張某勝簽名的《情況說明》,這份說明不僅表述張某勝與鄭女士認識,并且還向鄭女士支付了130萬元的利息。

記者:就是在收到1500萬之前都不認識鄭女士。

本案關系人張某勝:對。

記者:她(董某)當時找你的時候,你就沒問過這個錢是做什么用?

本案關系人張某勝:那他們銀行要借給人家調頭的嘛,只是從我賬上過一下,沒想到會有今天這些事情。

張某勝表示,自己在經營生意,與擔任副行長的董某認識,但與鄭女士并不相識。至于為什么要在情況說明上面簽字,他也到庭進行了解釋。

鄭女士委托律師 代晨:張某某本人到庭把情況說得清清楚楚,我根本不認識鄭某某,我就只認識你董某某這個人。

記者:那他后來有沒有解釋他為什么要做這么一個情況說明?

鄭女士委托律師 代晨:有,他當時就說是你銀行逼我的。

鄭女士委托律師 代晨:儲戶把錢存到了銀行,如果說這個銀行得到了客戶的授權把錢轉走,這個責任就是儲戶自己的,如果沒有得到儲戶的授權把這個錢轉走了,銀行就要承擔責任,這個就是最清楚的這個案子的主線。

法院梳理證據 轉賬信息與儲戶無關

云南高院通過梳理相關證據,中間人、資金需求人之間的轉賬信息和鄭女士無關。再審認為,阿拉滬銀行稱“鄭女士把錢出借給他人”的主張沒有證據證明。那么,在判認鄭女士沒有收過相關利息之后,是否默認收取過相關款項的其他利息呢。云南高院經再審認為,張某勝手寫的付息情況說明與董某和張某勝承認的付款方式完全不同,該情況說明不能作為本案證據采信。其間,董某的確找張某勝要到了130萬元,但這是因為張某平收到款項后未按約還款,董某一直催促,在迫不得已的情況下,張某平用自有資金給了董某130萬元。沒有證據證明是“鄭女士指示董某找張某勝要利息”,該事件僅僅發(fā)生于董某和張某勝之間,阿拉滬銀行稱“鄭女士把錢出借給張某勝”的主張沒有證據證明。

鄭女士委托律師 代晨:你動用我的資金去做這件事情你沒有跟我打招呼。更讓人不能接受的是她還私自收受了資金使用方130萬元的款項,這個讓我們覺得太過分了,用我的錢,最后你拿了收益。

2019年7月8日,云南高院終審判決:維持原判。

鄭女士丈夫 高先生:拿到判決書以后,熱淚盈眶,因為這個過程太艱辛了。困惑,無奈,憤怒,悲傷,都有。云南省高院和昆明市中院的法官細致辛苦的工作,這種公平正義的使命,真的給他們點贊了。

案件已執(zhí)結 專家解讀案件焦點

終審判決后,鄭女士一方為了追回本金和利息等款項,向法院申請強制執(zhí)行。目前,案件已經執(zhí)結,所涉款項已全部執(zhí)行到位。那么對于這起案件,爭議的關鍵點是什么?又帶來哪些警示呢?記者采訪了法學專家。

云南師范大學金融法學教授 聶德明:董某是銀行副行長,她是高管,她不具有簽訂代理協(xié)議的資格。因此,在這樣的情況下,就不存在委托代理的關系,所以在這樣的情況下,應該認定為這個行為是董某代表銀行做出的職務行為,所以當貸款造成損失的時候,應當由銀行承擔相應的不利后果。

專家認為,本案的關鍵點在于董某的行為,是原告鄭女士主張的董某代表銀行做出的職務行為,還是被告銀行主張的董某接受鄭女士委托做出的代理行為。由于儲蓄合同法律關系的主體是銀行和鄭女士,銀行沒有按照重大事項“一崗雙人”的內部控制的監(jiān)管要求盡到對鄭女士1580萬元的妥善保管存款的義務,應當賠償鄭女士的損失。

云南師范大學金融法學教授 聶德明:這一塊銀行有很大的責任,因為銀行從1998年開始就有明確的內部控制要求,對于重大事項,這個錢是銀行指令董某保管鄭某的存折以及鄭某告知她密碼。你要放貸的時候,在這個問題上,應該是一崗雙人,相互之間進行監(jiān)督,如果銀行真正把這個內部控制落實到位了,董某是沒有這個機會能夠偷偷把這個錢取出來又放貸出去的。

至于董某違規(guī)放貸,沒有遵守銀行的貸款流程,則是銀行和董某個人之間的事情,與鄭女士無關,但銀行在賠償鄭女士的損失后,可以向董某追償或追索相應的損失。那么,這起案件一波三折,直至最高人民法院指令云南高院再審,意味著什么呢?

云南師范大學金融法學教授 聶德明:最高院認為案件事實沒有問題,但是可能認定上這個證據的關聯性上還不是特別特別充分。因此指令云南省高院再審,云南省高院也是嚴格遵守最大蓋然性的原則,既進一步查明事實,又根據法理進行推斷,最后認為是完全可以維持一二審判決的。

專家建議:經濟往來要有證據意識

專家認為,民事案件和刑事案件對于證據采信的標準不同,刑事案件堅持的是“完整證據鏈”原則,只要有任何疑點不能消除,形不成完整的證據鏈,必須“疑罪從無”;而民事案件貫徹的“最大蓋然性”原則,只要現有證據能夠相互印證,基本還原法律事實,法官就可做出相應判決。

同時,專家建議,對于普通群眾來說,遇到類似經濟往來,要有防范和證據意識。

云南師范大學金融法學教授 聶德明:要把相關的票據、單證保留好,這樣一旦發(fā)生經濟糾紛的時候,便于法官查明真相。

關鍵詞: 千萬存款不翼而飛