“從額頭頂端到眉毛、從眉毛到鼻子、從鼻子到下巴,各占1/3,臉的寬度以眼睛的寬度為測量標準,分成5個等份。”

盛楠對著鏡子比畫了幾下,三庭五眼皆符合美學標準,“我是真的丑嗎?”

面對幾年不見的老同學個個精致自信的模樣,假小子打扮、嘻嘻哈哈二十余年的盛楠在一系列的刺激下開始關注“顏值”。

八月的炎熱似乎帶給了盛楠些許焦躁,她把自己歸為了“不好看”隊列,在節食、運動仍成效不大的情況下,她想到了最便捷的方法:整容。這個原來想都不敢想的行為被提上日程。

還沒到上午九點,整形醫院的門診樓走廊里人來人往。更讓盛楠意想不到的是,二十出頭的學生族中她并不算年齡最小的。

93年的整容咨詢師琳琳,從業兩年有余。她拿著iPad給盛楠展示案例,順手從粉色大褂的口袋里掏出一面鏡子,鏡子里,盛楠的毛孔清晰可見。

在整容咨詢師琳琳看來,大眾對醫美的觀念早已轉變。

“以前,三四十歲的女性,割個雙眼皮、做個臉都不敢讓家人知道,走在路上都是遮遮掩掩;現在甚至有老公陪著來的,除皺、植發,一些項目會一起做。以前,年紀小一點的會背著父母做些基礎項目,現在有很多家長陪同的,大型的醫美項目他們也不會排斥。”

不到一個月的時間,盛楠已經可以大方地和朋友承認自己做了整容。在她看來,她們這代年輕人更愿意把這些行為統稱為——“醫美”(醫療美容)。

“比起單身,長得丑更讓我難受”

像盛楠這樣的年輕面龐,在整形醫院并不少見。尤其放暑假后,醫院接診的學生群體明顯增多。

“學生群體比較特殊,需要得到家人的支持。”中國醫學科學院整形外科醫院副院長欒杰說。

美容整形中,面診非常重要,這個環節將確定是否適合進行微調,以及手術的初步方案,“很多時候家長陪同孩子來面診,雙方可能在具體細節上會有不同意見。因此,我們通常建議家長和孩子要做充分的溝通,雙方都同意后才能確定手術”。

林蕭瞞著家里人做了這次隆鼻手術,這不是她第一次動刀。第三次修復鼻子以后,因為做的歐式挺拔,變化特別明顯,像換了一個人。“我爸媽看到,甚至不讓我去見我姥姥奶奶這些長輩,怕他們接受不了刺激。”

小時候林蕭特別胖,因此被孤立,她曾在大街上被一個人指著罵,“特別難聽的字眼”,除了趕緊走開她根本不知道如何應對。從那以后,她開始瘋狂減肥,1.7米的個頭硬是瘦到了80斤,“瘦下來以后說真的,雖然不至于丑胖了,但依然就是個普通人,跟網上那些逆襲帖子差太遠了,也和我預想的差太遠了。”林蕭看別的姑娘身邊一堆追求者,自己瘦了這么多卻依然沒改變什么,于是就動了整容的念頭。

她先割了雙眼皮,然后動了鼻子,覺得鼻子不太滿意就又先后修復了兩次,還去韓國做了輪廓三件套,雙眼皮也重新調整了下,算上瘦臉針和玻尿酸,林蕭已經算是整容界的“老江湖”了。

“大致上是滿意的,當然也有不滿意的時候。”林蕭不是沒有擔心過整容的風險,傷口不能愈合,骨肉長不上,可能真的要毀容了。在韓國動手術的時候,她看著那些姑娘全身包著紗布,動都動不了,插尿管都得插幾天,真嚇人。但隨著整容次數的增多,林蕭越來越無所謂,“大家都沒事啊,我都經歷這么多次了,反正現在醫美這么發達,不好看了就再去調唄”。

“畢竟丑才要命!”因為外貌得到過不公平待遇,嘗到了好看的甜頭之后,林蕭不可能再愿意失去這些待遇。“同樣工作能力的情況下,公司肯定會選擇好看的而不是丑的。而且人們對好看的人包容心會非常強,哪怕犯錯了也能被原諒。對丑的人就會說,你都長成這樣了,還不努力?還犯錯?”

“求美者的一場賭局”

“顏值”二字拆解:顏,容貌;值,數值。無形之中,顏值被測量和比較。

美國勞動力經濟學家丹尼爾·荷馬仕在《顏值與勞動力市場》一文中提出,社會上既存在丑陋罰金現象,也存在顏值獎金現象,顏值高的人能獲取更多的薪資和機遇。

這種觀念成了一些人接受整容的驅動力。

正在讀大二的格格已經經歷過好幾次整容手術,整形醫院的門路她摸得很清,哪個醫生擅長眼部綜合,哪個會削骨,哪個豐唇最自然……這些經驗都是她實踐的結果。

“有些黑機構套路很深,會誘導消費者,很多整容上癮的人除了對整容本身的依賴外,更多的緣于整容機構的煽動。”更讓人想象不到的是,“給你做雙眼皮手術的這個人,有可能只學了3天就出師了”。

格格覺得,大多時候整容是一場冒險,“不清楚自己會被整成什么樣子,是好是壞都無法預估”。要想不入坑,就得做足功課。

在整形醫院的門診手術候診區,格格在媽媽的陪同下等待手術。“今天我就埋線做個雙眼皮,不想再動其他部位,高鼻梁、大眼睛、尖下巴、豐滿的額頭,那就成‘網紅臉’了,那不是我。”提及為什么要整容,“我兼職做平面模特,這一行,很少不動刀子的吧,更漂亮才能有更好的資源”。

跟格格不同的是,盛楠是整容界的小白,盡管不避諱整容,但盛楠坦言,手術前,自己曾打過退堂鼓。“真正躺在病床上,長長的針頭對準自己的時候,心里還是一緊,默默祈禱不要發生不好的情況。”

面部恢復期,盛楠覺得自己跟原來的變化并不大,但經過這番折騰,她想清楚了,美不美還得看自己的內心。

在盛楠的姐姐看來,盛楠的五官比例還不錯,只是穿著打扮要講究一些,“現在化妝技術這么強,真沒必要整容”。

在此之前,姐姐曾跟盛楠說過,一些面部先天畸形的人會去整形醫院依靠醫療技術修整面部,對這些人來說,整容是“雪中送炭”,而單純為了提升顏值期待改變命運并不可取。

“被迫整容”還欠下4萬多元貸款

如果說主動選擇整容是自己的權利,那被迫整容則荒唐得令人噴飯。

劉女士被一則招聘“總經理助理”的信息吸引:月薪一萬二到兩萬,而且不需要工作經驗。招聘公司的人事部主管約劉女士面談,面談的地點在北京南三環外的一家酒店的五樓會議室。

“當時就決定把我留下來當他的助理,然后安排人事帶我去做一下面部提升。”

一位叫“茜萌”的工作人員說,沈總的助理是公司的門面,所以才要進行面部提升和整容,費用先由當事人墊付,最終公司會出錢的。

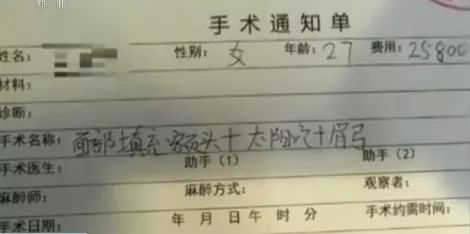

劉女士帶著困惑被帶到北京西北五環邊的一家醫院,隨后醫院給出整形方案,讓她“做面部填充,額頭、太陽穴打瘦臉針”,費用需要四萬多元。“茜萌”透露給劉女士,因為“沈總跟這家醫院有合作,他們有很好的關系,所以說我們才來到這家醫院”。

想想工作后一個月就有一兩萬的收入,劉女士對這些條件也就沒有在意。隨后“茜萌”操作劉女士的手機,申請了4萬多元的小額貸,用作整容費用。

整個手術持續了幾個小時,術后劉女士一直嘔吐。她發現,除了臉上被動了刀,大腿上也有傷,大腿少了一大塊肉。“看起來很恐怖,做手術的院長卻說都是這樣的。”

經歷了這么多周折,劉女士本想等身體康復了,就去做沈總的助理。這段時間,公司的人也和劉女士一直保持聯系,噓寒問暖。但是就在她到新公司報到的時候,才被告知,沈總離職了。

“沈總告訴我說,不好意思,我這邊出了一點狀況,我要停薪留職了。他說如果我在職的話,整容的錢是可以直接給你的,但是我不在職,我自己還欠一屁股債,我沒有辦法。”

眼看工作要黃,“沈總”說,可以把她推薦給公司的另一個“姚總”。

過了一會另外一個總經理就來了,“他就特別直接跟我講,在我這兒跟沈總那不一樣,在我這能賺到錢,一個月我可以保證你賺到十幾萬沒有問題。但是你要特別開放”。劉女士進一步追問,“開放是什么意思?”“就是有一些客戶需要陪喝酒,很輕松的了。”

劉女士拒絕了公司的要求,她后知后覺,自己掉入了一個招聘陷阱,而整容的四萬多元貸款,也只能自己慢慢償還。