又一股份制銀行將闖關IPO。近日,證監會官網披露了渤海銀行計劃境外公開發行股份的審批材料,該上市計劃已獲得證監會接收。

證監會接收渤海銀行境外股份發行計劃審批材料 來源:證監會官網

股份制銀行中僅3家還未上市

公開資料顯示,渤海銀行是12家全國股份制商業銀行之一。由天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中國遠洋運輸(集團)總公司、國家開發投資公司、寶鋼集團有限公司、天津信托有限責任公司和天津商匯投資(控股)有限公司7家股東發起設立。2005年12月30日成立,2006年2月正式對外營業。

在12家股份行中,僅渤海銀行、廣發銀行和恒豐銀行3家還未上市,近年來不斷傳出這3家股份制銀行向IPO發起沖擊。

對于上市地點,有消息稱,渤海銀行計劃在香港上市。對此,中新經緯記者向渤海銀行相關人士求證,截至發稿尚未獲得回復。

巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴分析到,當前銀行股股價普遍較低以及紛紛破凈之下,繼續資本補充以及希望快速上市等或是渤海銀行選擇港股上市的主要原因,而且在港股上市之后,也有利于日后回歸A股。

在上市時間上,據郭一鳴預計,真正在港上市的時間不好確定,如果按照港股正常的程序,一切順利的話,預計下半年渤海銀行就有望真正上市。

不良率呈上升趨勢

業績方面,2016年年末—2019年9月末,渤海銀行資產總額分別為8561.2億元、10025.67億元、10344.51億元、10922.83億元。中新經緯記者對比12家銀行的財報發現,除尚未披露財報的恒豐銀行外,渤海銀行是最后一家資產破萬億的股份制銀行。

凈利潤方面,2016年年末—2019年9月末,渤海銀行凈利潤分別為64.73億元、67.54億元、70.80億元、66.26億元,雖然2019年三季度同比增長6.08%,但其仍是唯一一家凈利潤未破百億的股份制銀行。

此外,中新經緯記者注意到,近年來渤海銀行不良貸款率也呈上升趨勢,2016年年末—2018年年末,不良貸款率分別為1.69%、1.74%、1.84%。2019年三季報顯示,截至2019年前三季度,該行不良貸款率為1.78%,較年初下降0.06%。

據企業預警通顯示,在已披露2019年三季報的10家股份制銀行中,渤海銀行的不良率僅次于華夏銀行的1.88%,為第二高的股份制銀行。

不良貸款余額方面,財報數據顯示2015年—2018年,渤海銀行不良貸款余額分別為37.13億元、59.69億元、81.1億元、104.17億元,同樣呈上升趨勢。

對此,聯合資信評估有限公司(以下簡稱“聯合資信”)對渤海銀行出具的信用評級報告中表示,渤海銀行不良貸款及逾期貸款余額有所增長、業務的快速發展導致一級資本面臨補充壓力、部分貸款客戶因流動性管理壓力上升致使還款能力下降等因素對其經營發展及信用水平可能帶來不利影響。

發力消費金融

近年來,商業銀行正在主動向零售領域轉型,消費金融隨即成為銀行的發力點。

2019年12月,在銀行業保險業例行發布會上,渤海銀行相關負責人介紹,自2017年該行制定了零售轉型發展戰略規劃,并發力消費金融業務,截至2019年三季度末,渤海銀行消費金融貸款年增量達到全行貸款年增量的30%,不良率為0.61%,低于同業水平。

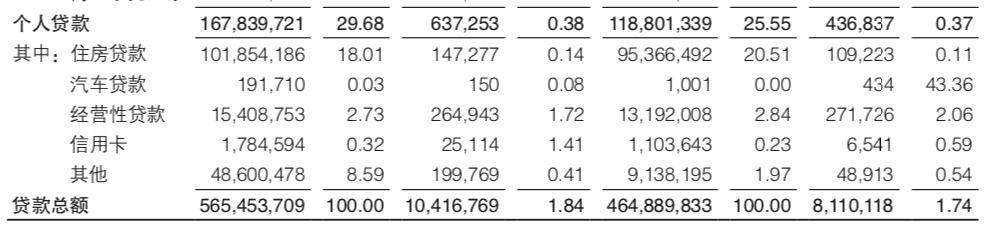

通常情況下,在財報中,個人貸款主要分為住房貸款、信用卡貸款和經營性貸款等,消費貸等一般和其他類雜項放在一起,也有個別銀行單列。

據渤海銀行公布的2018年年報,個人貸款項下的“其他”業務同比增速達431.8%。截至2018年年末,渤海銀行其他貸款金額為486億元,在個人貸款中占比達28.96%,僅次于住房貸款;而在2017年年末,其他貸款金額僅91.38億元,在個人貸款中占比僅7.69%。

2018年渤海銀行個人貸款數據 來源:渤海銀行2018年年報

恒大研究院曾在一份研報中指出,從資金來源角度看,銀行資金主要來源于存款,充足且穩定,是目前成本最低的資金來源;但從消費場景看,銀行自身缺乏消費場景,需要與商戶合作搭建消費場景,分享利差空間。

渤海銀行同樣缺乏消費場景、依賴合作機構放貸。在2019年6月的一場消費金融論壇上,渤海銀行曾展示了50余家合作機構,包括維信金科、51信用卡、美利金融、品鈦、大數金融、即有集團、數尊科技、米么金服、挖財、神州優車、汽車之家等。

上述機構中,不乏被借款人投訴暴力催收、套路貸等問題。

此前,有地方監管部門下發通知,強調銀行與金融科技公司合作的合規要求。如北京銀保監局曾在去年10月印發《關于規范銀行與金融科技公司合作類業務及互聯網保險業務的通知》,《通知》明確提出四個“嚴禁”,即“嚴禁與以金融科技之名從事非法金融活動的企業開展合作;嚴禁與虛構交易背景或貸款用途,套取信貸資金的企業開展合作;嚴禁與以非法手段催收貸款的企業開展合作;嚴禁與以‘大數據’為名竊取、濫用、非法買賣或泄露客戶信息的企業開展合作。”業內人士認為,監管此舉意在警示銀行謹慎合規地的選擇合作對象。

渤海銀行能否順利闖關IPO?未來消費金融業務又將如何規范發展?中新經緯記者將持續關注。